Дисциркуляторная энцефалопатия: что это такое, симптомы 1–2 степени, лечение

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) — нарушение работы головного мозга, формирующееся на фоне недостаточного кровоснабжения органа. Происходит постепенная дегенерация нейронов, обусловленная кислородным голоданием.

Характерные симптомы заболевания включают:

- головную боль,

- головокружение,

- слабость,

- двигательные расстройства,

- психоэмоциональные нарушения.

Диагностика проводится преимущественно с помощью инструментальных методов. Лечение консервативное.

- Что это такое

- Причины дисциркуляторной энцефалопатии

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение дисциркуляторной энцефалопатии

Что это такое

Дисциркуляторная энцефалопатия относится к хроническим цереброваскулярным патологиям. Клетки головного мозга не могут автономно существовать без постоянного поступления кислорода и питательных веществ с кровью. Если кровообращение в органе нарушается, возникает дегенерация нейронов. Это хронический процесс, занимающий много лет. Состояние больного постепенно ухудшается. Развиваются неврологические и психические осложнения. Наиболее грозным негативным последствием дисциркуляторной энцефалопатии считается острое нарушение кровообращения в головном мозге (инсульт).

Это часто встречающееся в неврологической практике заболевание. Разные стадии патологии выявляют у 3–5% мужчин и женщин. В отличие от инсульта, дисциркуляторная энцефалопатия отличается медленным прогрессированием. Дебют заболевания обычно приходится на преклонный возраст. При этом неврологи обращают внимание на все более частое возникновение ранних признаков ДЭП у молодых людей, страдающих от болезней сердца и сосудов.

Причины дисциркуляторной энцефалопатии

Недостаточное кровоснабжение мозговых тканей становится причиной ишемии органа.

Хроническое увеличение кровяного давления также вносит свой вклад в возникновение дисциркуляторной энцефалопатии у мужчин и женщин. К другим причинам относят гломерулонефрит и поликистозное заболевание почек. Чаще всего недостаточный приток крови обусловлен нарушением работы позвоночных артерий.

Дополнительные факторы риска:

- черепно-мозговая травма;

- системное воспаление вен;

- наследственные патологии артерий;

- нарушение сердечного ритма;

- снижение артериального давления.

При дегенеративных патологиях позвоночного столба, сопровождающихся его искривлением, происходит сдавливание позвоночных артерий с последующим развитием ДЭП. Ишемия головного мозга может быть отдаленным последствием шейного остеохондроза. Травмы, врожденные аномалии строения позвоночника и другие влияющие на состояние скелета болезни осложняются сдавливанием сосудов. При сахарном диабете сосудистое русло повреждается на фоне постоянной гипергликемии.

Симптомы

Неврологи делят клиническую картину дисциркуляторной энцефалопатии на 3 стадии или степени. Проявления первой стадии заболевания зачастую незначительны и неспецифичны, поэтому своевременная диагностика ДЭП затруднена. Это может быть астеническое состояние в виде слабости, повышенной утомляемости и дневной сонливости. Часто врачи путают проявления 1 стадии ДЭП с признаками психических нарушений и других соматических болезней. Для постановки правильного диагноза необходимо наблюдать за состоянием пациента не менее полугода.

Основные проявления дисциркуляторной энцефалопатии:

- Когнитивные расстройства:

— забывчивость,

— нарушение концентрации внимания,

— снижение интеллекта. - Психоэмоциональные нарушения:

— снижение настроения,

— раздражительность,

— импульсивность,

— перепады настроения. - Нарушение движений пирамидного и экстрапирамидного характера:

— шаркающая походка,

— медлительность,

— трудности при проглатывании пищи,

— речевые расстройства и другие. - Вегетативные симптомы:

— головокружение,

— изменение кровяного давления.

Чем дольше развивается болезнь, тем более выраженными становятся симптомы. ДЭП 2–3 стадии отличается снижением работоспособности. Пациенту становится сложнее ориентироваться во времени и пространстве. Постепенно формируется деменция. Больные жалуются на спонтанные сокращения мышц конечностей (тремор), отсутствие мотивации, неразборчивую речь, непроизвольное мочеиспускание и эпилептические приступы. Со временем человек становится инвалидом.

Диагностика

При появлении характерных симптомов необходимо обратиться к неврологу. Врач расспрашивает больного для уточнения жалоб и собирает анамнез. Особое внимание уделяется факторам риска в виде имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Невролог оценивает память и интеллект пациента с помощью специальных тестов. Проводится неврологический осмотр, направленный на обнаружение признаков органического поражения головного мозга.

Дополнительные методы диагностики:

- Электроэнцефалография — метод регистрации электрической активности мозговых тканей, позволяющий выявить функциональные нарушения.

- Эхоэнцефалография — ультразвуковое нейрофизиологическое исследование. Невролог оценивает состояние мозговых структур, исключает наличие объемных образований.

- Реоэнцефалография — метод исследования церебральный сосудов. Помогает врачу оценить их кровенаполнение и эффективность кровоснабжения тканей.

- Ультразвуковая допплерография сосудов шеи. Визуализация необходима для оценки эффективности кровообращения и исключения факторов сдавливания.

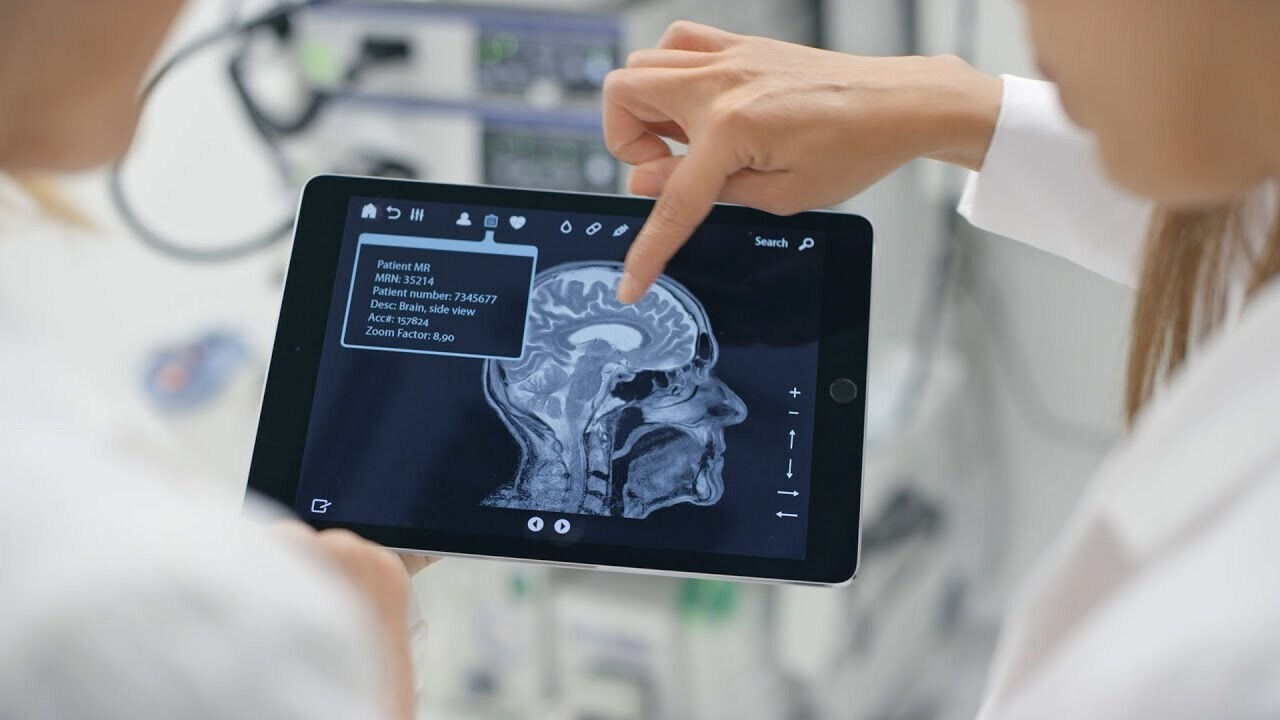

- Магнитно-резонансная томография — высокоточный метод визуализации. Невролог получает результаты МРТ головного мозга в виде объемных послойных изображений различных структур органа.

При необходимости назначается консультация кардиолога с проведением дополнительных исследований.

Диагностикой также занимаются психиатры, офтальмологи и врачи другого профиля. Необходимо исключить различные формы деменции, обладающие похожими проявлениями.

Лечение дисциркуляторной энцефалопатии

Лечение должно быть комплексным. Требуется устранить вызвавшие ДЭП этиологические факторы, восстановить функции центральной нервной системы и облегчить симптомы болезни. Различные лечебные мероприятия направлены на восстановление кровообращения мозговых тканей. Невролог в зависимости от анамнеза больного и результатов диагностики назначает гипотензивные и гипогликемические препараты. Подбирается лечебная диета, предотвращающая дальнейшее отложение атеросклеротических бляшек в сосудах. Если изменения рациона недостаточно, назначают статины.

Другие группы препаратов, применяемые при ДЭП:

- блокаторы кальциевых каналов;

- ингибиторы фосфодиэстеразы;

- антагонисты a2—адренорецепторов;

- антиагреганты;

- нейропротекторы и ноотропы.

Хирургическое лечение требуется при сильном нарушении проходимости артерий, когда консервативная терапия не помогает. В зависимости от показаний хирург формирует экстра-интракраниальный анастомоз или удаляет атеросклеротические бляшки. В других случаях выполняют реконструктивную операцию в области позвоночной артерии.