Еще Янош Корчак, наблюдая поведение детей в летнем лагере для бедных, отметил, что эти дети делятся на две группы — нормально воспитанных детей и детей-беспризорников, агрессивных и жестоких. По сути, бедность не является фатально негативным фактором, важна нравственная атмосфера в семье, человеческий потенциал родителей (или опекунов).

Другой исследователь Крайг отмечает, что наблюдения за сотнями жизнестойких детей, подвергавшихся в детстве тяжелым жизненным испытаниям и добивающихся успеха в жизни, показали, что у них есть пять общих качеств:

1. Они социально компетентны и чувствуют себя непринужденно как в обществе своих сверстников, так и среди взрослых. Последние часто дают им такие характеристики: приветливы, умеют расположить к себе, стремятся учиться у старших.

2. Уверены в себе, трудности только подзадоривают их, непредвиденные ситуации их не смущают.

3. Часто эти дети независимы. Они живут своим умом и хотя прислушиваются к советам взрослых, но не попадают при этом под их влияние.

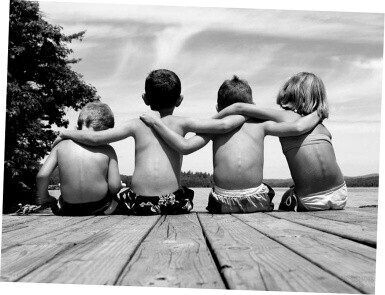

4. Они обычно устанавливают несколько устойчивых, придающих им чувство защищенности контактов с другими людьми. Это могут быть отношения как со сверстниками, так и с учителем, тетей, соседом.

5. Наконец, эти дети стремятся к достижениям. Они видят, что могут добиться многого и изменить те условия, которые их окружают.

В этом подходе наблюдается упор на активность самого ребенка («устанавливают», «уверены», «независимы»). Лишь в пункте 4 содержится намек на значительную роль заботящихся о них взрослых. Весьма вероятно, что жизнестойкие дети к тому же обладают природными данными, благоприятными при адаптации в любых условиях (например, сильным подвижным типом нервной системы, сангвиническим или флегматическим типом темперамента, гипертимным типом акцентуации).

Эмми Вернер и ее коллеги провели исследование, длившееся более 30 лет, в котором приняли участие жизнестойкие дети, жившие на гавайском острове Кауаи. Из 201 ребенка, отнесенного исследователями к группе риска из-за тех неблагоприятных условий, которые складывались у каждого из них дома, 72 с возрастом превратились в компетентных, отзывчивых людей, умеющих справляться с трудностями взрослой жизни. Среди факторов, способствовавших жизнестойкости этих детей, существенно выделялась поддержка со стороны семьи, учителей и других взрослых, бравших на себя функции родителей. Что особенно важно, в жизни этих детей был по крайней мере один человек, одаривавший их безусловной любовью.

Наблюдения над детьми из неблагополучных семей в российском приюте (центре для несовершеннолетних) (Т.В. Андреева) показывают, что:

- во-первых, ребенку для успешного развития и чувства безопасности важно сознавать, что хотя бы один взрослый человек всегда предан ему (безусловная любовь хотя бы одного взрослого);

- во-вторых, для успешной социализации и дальнейшей социальной адаптации в жизни этот взрослый (социализатор) должен сам быть успешно адаптированным. Например, любящая бабушка, впадающая в запои и находящаяся в конфликте с соседями и работодателем, не может быть агентом успешной социализации ребенка. Проблематична также опека некоторых взрослых одиноких женщин, не достигших психологической зрелости (по Адлеру, в трех сферах — работе, дружбе и любви);

- в-третьих, для успешной социализации ребенка у него должно быть позитивное отношение к родителям.

Если эти условия отсутствуют, социализация ребенка проходит с искажениями: безнадзорность, временами отсутствие элементарного ухода и питания, перед его лицом неуспешная модель поведения — конфликты взрослых с соседями и между собой, нетрезвость родственников, отсутствие отца или отец с крайне дезадаптированными формами поведения.

Растущий человек нуждается в любви и заботе, и если у нас, взрослых, есть желание стать для такого отверженного ребенка значимым взрослым, просто любить его, где-то поддержать, то возможности обязательно найдутся!